※この記事はAIを用いて作成を行い、筆者が加筆・修正を加えております。

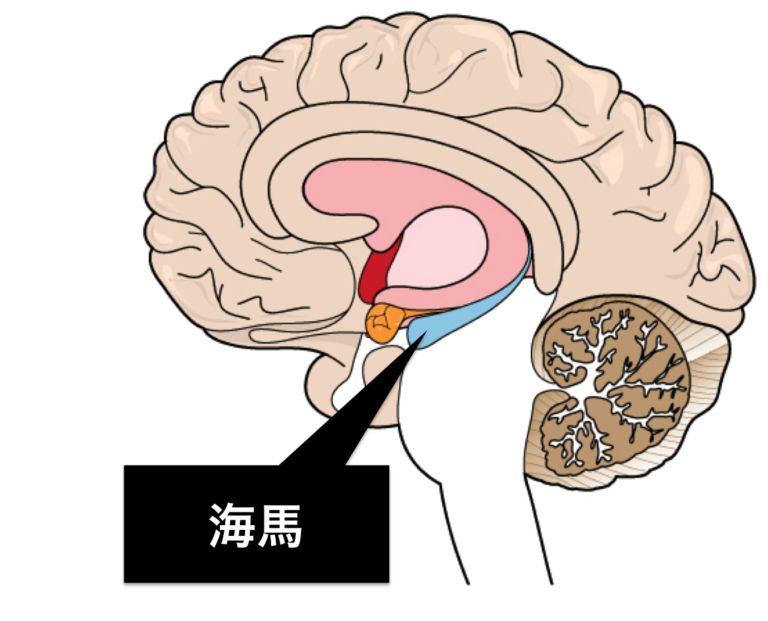

位置のイメージ

大まかな場所

脳の奥深く、こめかみの内側(側頭葉の内側)にあります。

左右の大脳に1つずつ(合計2つ)あり、ちょうど耳の少し上あたりの奥に位置しています。

脳を真ん中で輪切りにした断面図を見ると、タツノオトシゴのような形をした部分が海馬です。

5段階のレベルで解説

ここからは小学生向けから専門家レベルまで5段階のレベルで解説をしていきます。

ご自身で読みやすい箇所から楽しんで読んでいきましょう。

👧レベル1(小学生向け)

「思い出をしまう図書館」

海馬は、脳の中にある「思い出をしまう図書館」のような場所です。

学校で勉強したことや、友だちと遊んだことを、きちんと本棚にしまう役目をしています。

この図書館が元気に働くと、昨日のことや新しく学んだことを忘れずにすみます。

でも、海馬が弱ってしまうと、本棚の中身がバラバラになって、思い出を探すのがむずかしくなるんです。

👦レベル2(中学生向け)

海馬は脳の奥にある器官で、記憶を作ったり整理したりする働きをしています。

短期的な情報を長期的な記憶に変える役目があり、勉強や経験を忘れずにいられるのは海馬のおかげです。

さらに、海馬は「空間の地図」をつくる役割も担っています。たとえば学校から家までの道を覚えたり、友達の家までの行き方を思い出したりするときに海馬が活躍します。

動物実験でも、ネズミは海馬を使って迷路を覚えることがわかっています。

ロンドンのタクシー運転手は道をたくさん覚える訓練をしますが、その人たちを調べた研究では普通の人より海馬が大きくなっていたそうです。

- 短期記憶を長期記憶に変える

- 道や場所を覚える「空間記憶」も担当

- 訓練で海馬が大きくなる例がある

🧑レベル3(高校生向け)

海馬は大脳辺縁系に属する器官で、エピソード記憶(体験の記憶)の形成に欠かせません。特に「短期記憶を長期記憶へ変換する中継所」として働きます。1960年代に有名な患者H.M.の手術例で、両側の海馬を失うと新しいことを覚えられなくなる(前向性健忘)ことが明らかになり、海馬の重要性が証明されました。

さらに、海馬は空間認知にも大きく関わります。1970年代に「場所細胞(place cell)」が発見され、動物が特定の位置にいるときにだけ発火することがわかりました。これにより海馬は「脳のGPS」とも呼ばれるようになりました。

また、海馬はストレスや病気の影響を受けやすい部位です。強いストレスが続くとストレスホルモン(コルチゾール)が海馬の神経細胞を傷つけ、記憶力が下がることがあります。アルツハイマー病でも初期に海馬がダメージを受けるため、物忘れが最初の症状として現れます。

- 海馬は「体験の記憶(=エピソード記憶)」を作る場所

- 場所細胞によって空間を記録 しており 「脳のGPS」とも呼ばれる。

- ストレスやアルツハイマーでダメージを受けやすい

👨🔬レベル4(大学生・医学部向け)

海馬(hippocampus)は脳の内側側頭葉に位置し、記憶、学習、空間認知において中心的役割を担う構造です。その形状がタツノオトシゴに似ていることから命名されました。

神経解剖学と回路

海馬は歯状回(dentate gyrus)、CA領域(CA1, CA2, CA3, CA4)、海馬台(subiculum)からなり、嗅内皮質からの入力を受けて「トライシナプス回路」を形成します。

- 嗅内皮質 → 歯状回 → CA3

- CA3 → CA1

- CA1 → 海馬台 → 大脳皮質へ出力

この回路が、経験を符号化し再利用できる記憶基盤を提供します。

記憶研究と症例

患者H.M.の症例により、海馬は新しい記憶形成に必須であると確認されました。一方、古い記憶は保持されることから、海馬は「記憶の倉庫」ではなく「記憶を整理する玄関口」と理解されています。

空間認知

O’Keefeによる場所細胞の発見、さらに嗅内皮質のグリッド細胞の発見により、海馬-嗅内皮質系が空間表現を担う「脳内地図システム」であることが解明されました。

可塑性とLTP

海馬は長期増強(LTP)の代表的モデルです。NMDA受容体を介したカルシウム流入によりシナプスが強化され、これは学習・記憶の神経基盤と考えられています。また、歯状回では成人期の神経新生が起こり続けていることが知られ、記憶の柔軟性や忘却と関連して研究が進んでいます。

疾患と脆弱性

アルツハイマー病やてんかんでは海馬が強く影響を受けます。慢性的ストレスやうつ病患者でも海馬体積の減少が報告されています。

応用研究

海馬研究はAIやロボティクスにも応用されています。例えば、ロボットの自律移動アルゴリズムに「グリッド細胞」や「場所細胞」の仕組みを取り入れる研究が進んでいます。また、海馬の神経新生を促す運動や学習法は、認知症予防やリハビリテーション分野で期待されています。

👂小話:渡り鳥が何千キロも旅をしても自分の巣に戻れるのは、鳥にも海馬に似た「空間記憶の仕組み」があるからだと考えられています。

- 海馬は「記憶を整理する玄関口」

- トライシナプス回路が情報処理の基本

- 場所細胞+グリッド細胞で「脳内地図」

- LTPと神経新生が学習の基盤

- AIやロボット研究にも応用されている

👨🎓レベル5(専門家向け)

海馬は辺縁系の一部でありながら、大脳新皮質との密接な連携を通じて、記憶、空間表現、情動調節にわたる幅広い機能を担う。

解剖・回路構造

海馬形成は、歯状回、CA1-4、海馬台(subiculum)を含む。嗅内皮質から穿通路を経て歯状回顆粒細胞へ入力、苔状線維でCA3錐体細胞へ、さらにシャーファー側枝がCA1へ投射する「トライシナプス回路」を基本とする。CA1出力は海馬台を経て再び皮質へ送られる。

記憶の統合理論

海馬はエピソード記憶の符号化に必須であるが、長期記憶の保持は皮質に委ねられると考えられる。標準的統合理論(Standard consolidation theory)と、多痕跡理論(Multiple trace theory)の対立は続いているが、現在は「時間依存的再構成モデル」による折衷的理解が有力。

神経可塑性と分子機構

LTPはNMDA受容体依存性であり、Ca2+流入→CaMKII活性化→AMPA受容体挿入のプロセスで成立する。長期的にはCREB経路による転写制御が必要。LTDとの相互作用により柔軟な記憶操作が可能になる。さらに歯状回での神経新生は、記憶の更新や忘却、パターン分離に寄与するとされる。

空間表現と計算モデル

海馬の場所細胞、嗅内皮質のグリッド細胞、境界細胞、方向細胞が統合され、動物は空間座標系を構築する。これらの発火パターンはベイズ推定や強化学習モデルで説明可能であり、人工知能分野に応用されている。

臨床的側面

- アルツハイマー病:初期に海馬萎縮が顕著で、MRIバイオマーカーとして利用。

- てんかん:側頭葉てんかんでは海馬硬化が焦点。切除術が奏効することがある。

- 精神疾患:うつ病やPTSDで海馬体積の減少が報告され、ストレスによるコルチゾール過剰が機序として想定される。

応用研究

- ニューロモジュレーション:DBSやtDCSによる海馬機能制御研究が進行中。

- AI応用:海馬モデルはロボットのナビゲーション、メモリ強化学習に実装されつつある。

- 再生医療:幹細胞移植や神経新生促進による治療研究が進む。

- BMI(脳-機械インターフェース):海馬活動をデコードして人工的に記憶を補助する「メモリープロテーゼ」の開発も試みられている。

👂小話:ある研究では、電極で海馬の活動パターンを再現すると、サルの記憶課題の成績が改善しました。つまり「人工的に記憶を助ける」未来が近づいているのです。用も期待され、基礎研究と臨床・産業応用が交差するホットスポット領域です。

- 海馬は皮質と連携する「記憶・空間・情動」のハブ

- 記憶理論:標準統合理論 vs 多痕跡理論

- 分子機構:NMDA受容体依存性LTP、神経新生

- 空間表現:場所細胞・グリッド細胞・境界細胞

- 臨床:アルツハイマー・てんかん・精神疾患

- 応用:ニューロモジュレーション、AI、再生医療、BMI

コメント